Suivre les spores des maladies cryptogamiques : c’est le travail mené par l’IFV dans le cadre de l’UMT Seven. Le point sur les enseignements de la campagne 2023.

Suivre les spores des maladies cryptogamiques : c’est le travail mené par l’IFV dans le cadre de l’UMT Seven. Le point sur les enseignements de la campagne 2023.

Contexte

Mildiou, oïdium, black rot… toutes ces maladies sont responsables chaque année d’épidémies pouvant impacter fortement les capacités de productions des vignobles français. L’exemple de l’épidémie de mildiou en 2023 en Gironde en est un triste exemple, qui contraste avec le millésime 2022 caractérisée par une épidémie aux effets plus limités. Dans un contexte de changement profond des pratiques, il est important de pouvoir prédire avec confiance les épidémies à venir, et ainsi ajuster l’utilisation des produits phytosanitaires aux risques épidémiques réels, sans mettre en péril son exploitation.

Les équipes de l’IFV, aux côtés des équipes INRAE de Bordeaux, testent un nouvel indicateur épidémique : la quantité d’inoculum du mildiou et de l’oïdium mesurée dans l’air. Cette nouvelle mesure, véritable témoin de la présence de l’agent biologique dans l’environnement proximal des vignes avant l’initiation de l’infection, puis pendant le développement épidémique, a pour but de proposer une estimation réelle du risque épidémique au niveau de la parcelle. In fine, l’outil devrait permettre d’optimiser les programmes de traitement, et accompagner l’évaluation et le déploiement de méthodes de prévention et de luttes alternatives. Il est aujourd’hui déployé en Nouvelle-Aquitaine sur un observatoire participatif composé de 78 sites qui constitue une plateforme unique de recherche en épidémiologie, ainsi que d’antichambre de maturation technologique avant un transfert plus global et au juste prix vers l’ensemble de la profession.

L’observatoire d’aérobiosurveillance de Nouvelle Aquitaine

Bilan de l’activité 2023

Bilan de l’activité 2023

Nombre de sites suivis : 78

Nombre de capteurs déployés : 105

Dont 43 témoins non traités

Nombre d’analyses moléculaires : ~5000

Observations sanitaires : 714

Un nouveau protocole d’analyse plus sensible : 97% d’efficacité pour le diagnostic précoce

Pathogènes suivis : principalement mildiou, oïdium possible

Le suivi de l’inoculum dans l’air, comment ça marche ?

Le suivi se réalise en trois temps :

1) L’inoculum est prélevé grâce à un capteur aspirant (SporeStick®) ou un simple capteur passif (papier absorbant).

2) Les prélèvements sont envoyés par les partenaires au laboratoire trois fois par semaine, et l’ADN de l’organisme ciblé est amplifié et quantifié par PCR.

3) Les résultats sont accessibles en ligne, pour la parcelle suivie et pour l’ensemble du réseau de surveillance de manière anonymisée. Les résultats comprennent une information météorologique, la quantification de spores réalisée par le laboratoire (UMT SEVEN), et le suivi sanitaire des ceps de vignes adjacents au capteur (réalisé par les partenaires eux-mêmes). Le partenaire peut expérimenter sur son domaine une règle de décision pour le pilotage des traitements à partir des données de sa parcelle, contextualisées avec la dynamique épidémique de son secteur.

Une année 2023 avec une pression mildiou exceptionnelle !

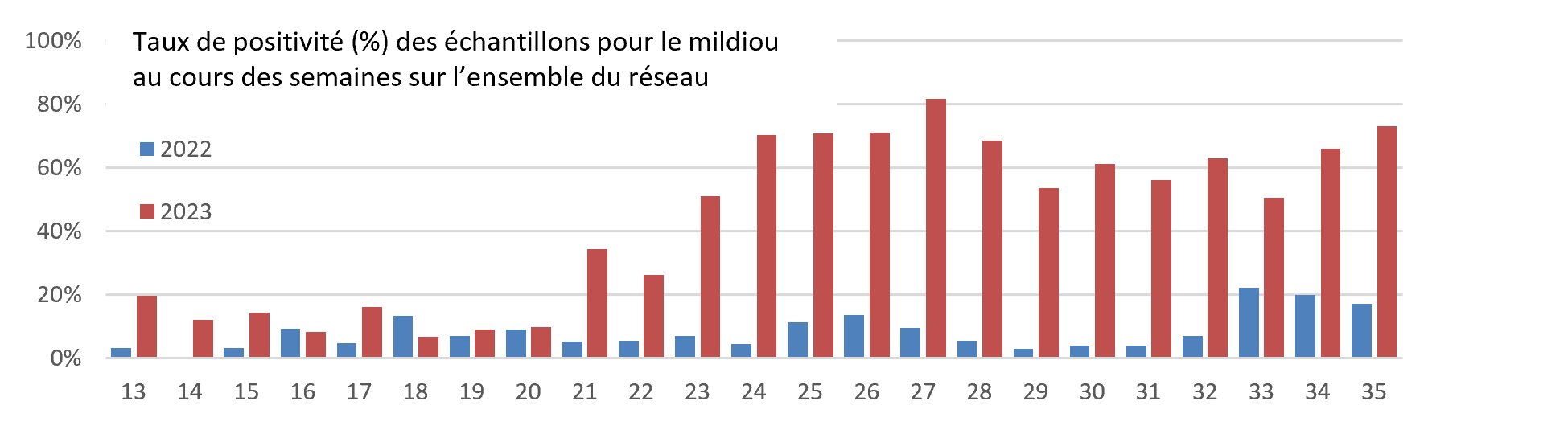

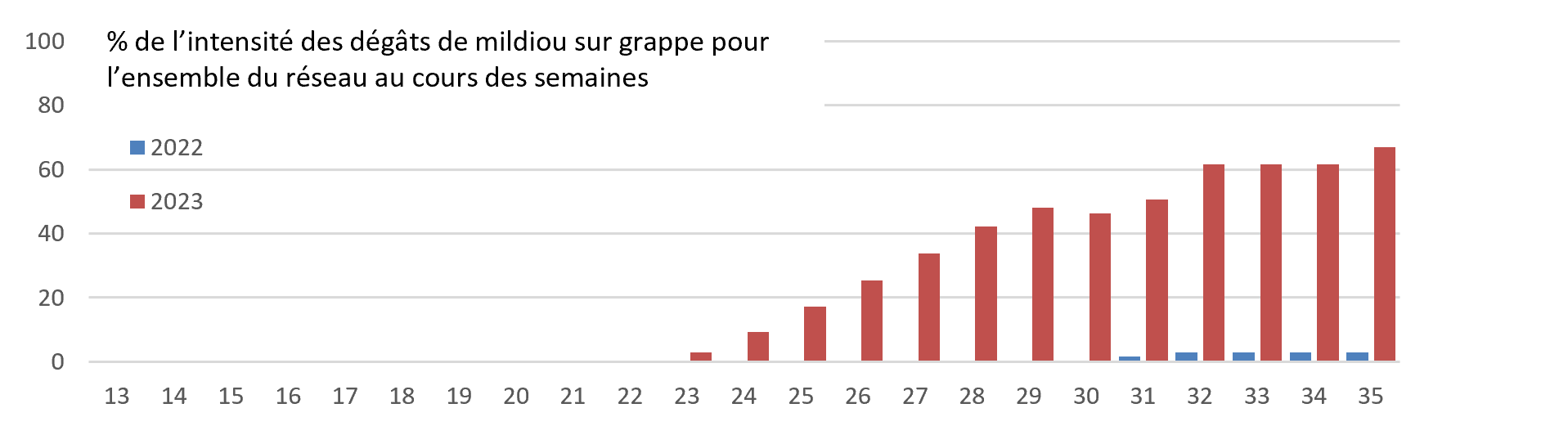

L’année 2023 est, à la différence de 2022, marquée par une très forte pression mildiou. Cette pression s’observe par les très forts taux d’échantillons positifs récoltés en saison, et se traduit par de très fortes attaques sur feuille et sur grappe.

L’année 2023 est, à la différence de 2022, marquée par une très forte pression mildiou. Cette pression s’observe par les très forts taux d’échantillons positifs récoltés en saison, et se traduit par de très fortes attaques sur feuille et sur grappe.

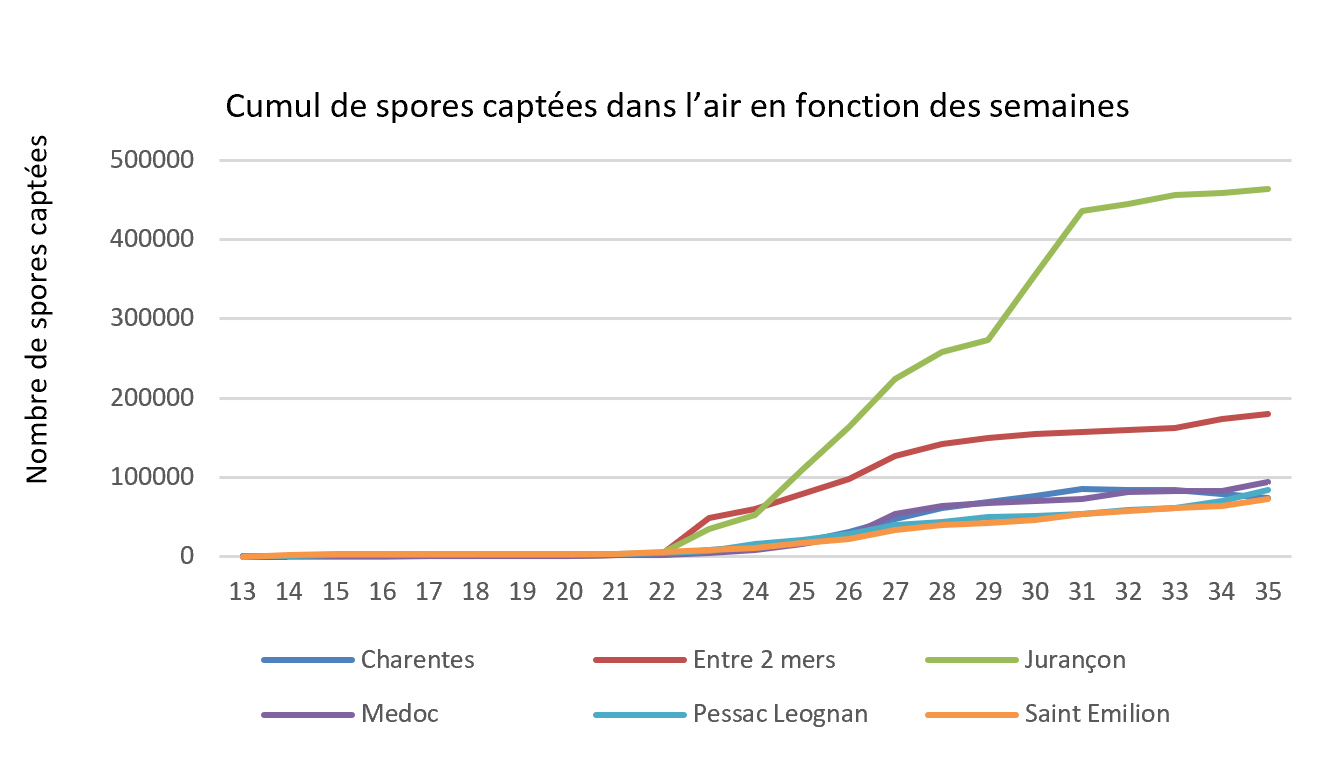

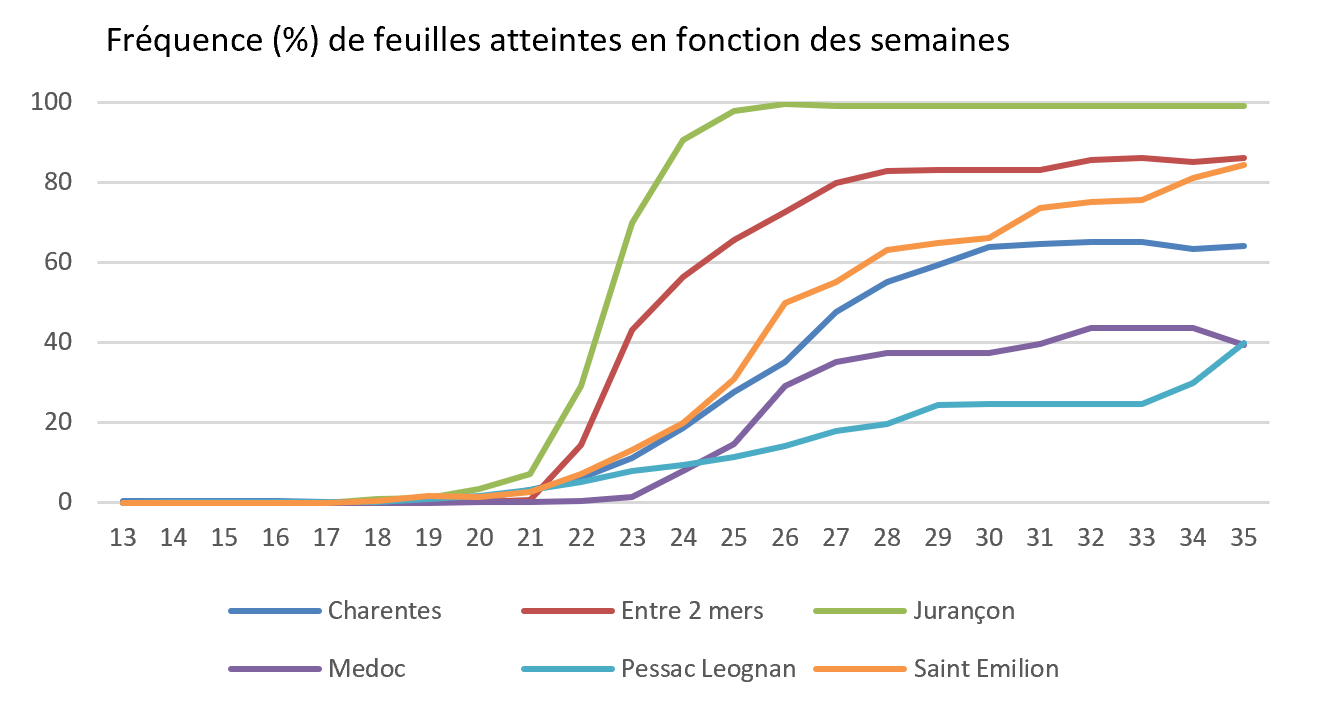

Des différentes variables climatiques testées, les températures et les humidités journalières moyennes corrèlent le plus avec la quantité de spores captées dans l’air. De manière plus surprenante, les données du réseau montrent que cette année, la pluviométrie n’est pas corrélée significativement avec la quantité de spores captées à la parcelle, sauf pour le mois de juillet.

Des différentes variables climatiques testées, les températures et les humidités journalières moyennes corrèlent le plus avec la quantité de spores captées dans l’air. De manière plus surprenante, les données du réseau montrent que cette année, la pluviométrie n’est pas corrélée significativement avec la quantité de spores captées à la parcelle, sauf pour le mois de juillet.

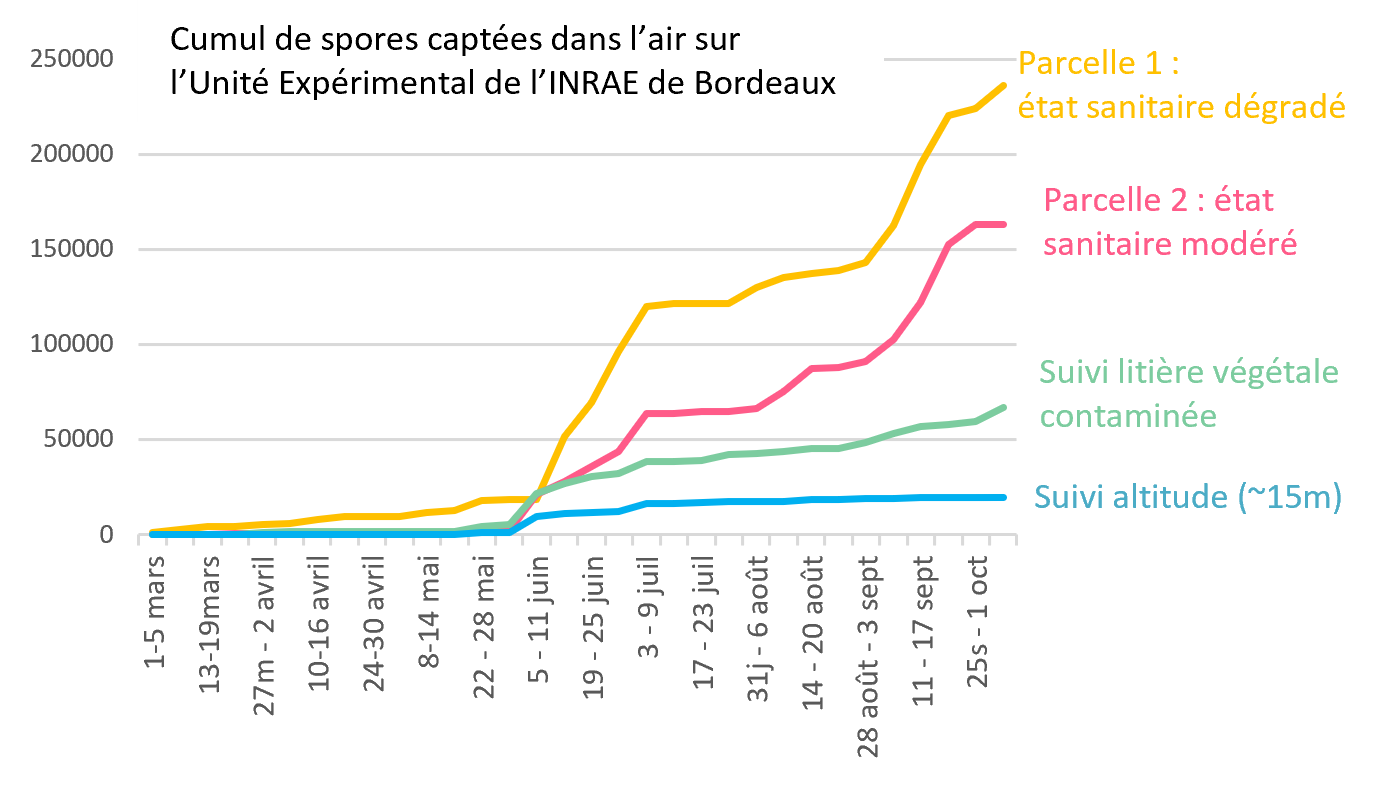

La dynamique d’inoculum de mildiou dans l’air d’un bassin viticole traduit la dynamique épidémique de ce bassin

Mais la portée spatiale de l’inoculum de mildiou semble limitée

Des capteurs positionnés en altitude (~15m) suggère qu’un transport à longue distance de l’inoculum de mildiou est possible. Cependant, en comparaison aux dynamiques observées à l’échelle d’une parcelle, cette proportion d’inoculum semble mineure. Un ensemble d’études préliminaires réalisées sur des sites adjacents de l’unité expérimentale de l’INRAE de Bordeaux suggère que la majeure partie de l’inoculum capté dans une parcelle a une origine intra-parcellaire. Ce résultat corrobore l’analyse statistique menée en 2023 sur le réseau participatif, où aucune structure spatiale aux échelles régionales et temporelles (avril à septembre) testées n’a été révélée. Ce travail sera reconduit et complété dans le cadre d’une thèse qui démarrera en 2024 à l’UMT SEVEN (financement CIVB et institut carnot Plant2Pro).

Des capteurs positionnés en altitude (~15m) suggère qu’un transport à longue distance de l’inoculum de mildiou est possible. Cependant, en comparaison aux dynamiques observées à l’échelle d’une parcelle, cette proportion d’inoculum semble mineure. Un ensemble d’études préliminaires réalisées sur des sites adjacents de l’unité expérimentale de l’INRAE de Bordeaux suggère que la majeure partie de l’inoculum capté dans une parcelle a une origine intra-parcellaire. Ce résultat corrobore l’analyse statistique menée en 2023 sur le réseau participatif, où aucune structure spatiale aux échelles régionales et temporelles (avril à septembre) testées n’a été révélée. Ce travail sera reconduit et complété dans le cadre d’une thèse qui démarrera en 2024 à l’UMT SEVEN (financement CIVB et institut carnot Plant2Pro).

Malgré cette année de forte pression, les expérimentations de pilotage raisonné des traitements phytosanitaire montrent une réduction de l’IFT sans effet sur la récolte.

Depuis 2022, une règle de décision expérimentale est proposée à l’essai chez les membres du réseau participatif qui le souhaitent. Cette règle de décisions propose d’intégrer la mesure de sporée aux différents indicateurs épidémiques existants et en particulier 1- de retarder le premier traitement, et 2- de ne pas renouveler les traitements en saison, si les risques épidémiques estimés ne justifient pas de protection phytosanitaire. En 2022, l’utilisation de cette règle de décision avait permis une diminution moyenne de 2.2 traitements sur le nombre total de traitement de la saison. En 2023, 7 exploitants se sont portés volontaires et ont réalisés l’expérimentation sur des parcelles d’essais. En fin de saison, ces parcelles présentaient en moyenne 3 traitements en moins que le reste de l’exploitation (min = 0 – max = 6), pour une réduction moyenne 225g de la dose de cuivre (min = 0g – max = 1100g). Il est à noter que l’utilisation de cette règle de décision n’a pas engendré de perte de récolte. La démultiplication de cette expérimentation dans le temps et l’espace permettra de consolider ces résultats prometteurs, et estimer le gain direct lié à l’utilisation de cette méthode, afin de créer le modèle économique nécessaire pour le transfert de cette technologie à plus grande échelle dans les vignobles de Nouvelle Aquitaine et nationaux.

Les perspectives pour 2024

Suivi de la maturité de l’inoculum primaire, aide à la décision, recherche sur le cycle de vie des pathogène, épidémiologies paysagères, les perspectives sont nombreuses avec ce nouvel outil de suivi qui atteint une maturité intéressante en vue d’un transfert vers la profession. Ceci devra tout d’abord passer par le maintien de l’activité de ces réseaux participatif de surveillance et une amélioration continue des méthodes et protocoles afin d’optimiser le ratio coût performance de ces suivis. La démultiplication des pathogènes suivi avec une simple analyse est une priorité, le suivi en routine de l’oïdium étant déjà prévu pour 2024. En terme de recherche, la priorité est donnée à l’étude de la dispersion de l’inoculum du mildiou, avec une thèse qui démarrera en début d’année. Affaire à suivre donc…

Suivi de la maturité de l’inoculum primaire, aide à la décision, recherche sur le cycle de vie des pathogène, épidémiologies paysagères, les perspectives sont nombreuses avec ce nouvel outil de suivi qui atteint une maturité intéressante en vue d’un transfert vers la profession. Ceci devra tout d’abord passer par le maintien de l’activité de ces réseaux participatif de surveillance et une amélioration continue des méthodes et protocoles afin d’optimiser le ratio coût performance de ces suivis. La démultiplication des pathogènes suivi avec une simple analyse est une priorité, le suivi en routine de l’oïdium étant déjà prévu pour 2024. En terme de recherche, la priorité est donnée à l’étude de la dispersion de l’inoculum du mildiou, avec une thèse qui démarrera en début d’année. Affaire à suivre donc…

Pour en savoir + :

Région Nouvelle-Aquitaine, VitiREV, UMT Seven, IFV, Inrae, Bordeaux Sciences Agro

- Performance Pulvé - 24 avril 2024

- Comment suivre le risque gel ? - 3 avril 2024

- Enquête mildiou 2023 – Occitanie Bassin Sud-Ouest - 29 mars 2024

- Webinaire Oper-8 - 27 mars 2024

- Observatoire de l’inoculum aérien des maladies cryptogamiques de la vigne en Nouvelle-Aquitaine : bilan de la campagne 2023 et perspectives - 15 mars 2024

- Découvrez l’impact environnemental du désherbage alternatif - 6 mars 2024

- SIA : les avancées des actions face au changement climatique - 28 février 2024

- AppEAU renseigne les conseillers viticoles sur l’état hydrique des parcelles de leurs clients - 22 février 2024

- Le coût économique de Cryptoblabes gniediella - 14 février 2024

- Gestion de la disponibilité du cuivre dans les sols viticoles - 6 février 2024

Réagir à l'article

Pour pouvoir laisser un commentaire, vous devez être inscrit sur notre site.

M'inscrireL'inscription est gratuite.

Déjà inscrit

Lost your password?